Pubblicato il 4 Marzo 2021.

Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal libro Stephen King – Dal libro allo schermo, a cura di Giacomo Calzoni.

di Marco Lazzarotto Muratori

Stephen King sembra abbia sofferto per molto tempo di insonnia, e per tenersi occupato durante le lunghe ore notturne in balìa dei suoi pensieri era solito inventare storie. Una di queste, «Quel che l’occhio vede», è diventata successivamente l’opera divisa in sei parti che conosciamo con il nome di Il miglio verde.

Uscita tra la primavera e l’estate del 1996, è stata portata sullo schermo nel 1999 dal fedele Frank Darabont, che ne ha scritto anche la sceneggiatura, e che curiosamente ritorna tra le mura di un carcere come aveva già fatto in Le ali della libertà. Nel film il protagonista, Paul Edgecombe, è interpretato da Tom Hanks; il suo lavoro sul personaggio è a tal punto mimetico, così cesellato e minuzioso da balzare agli occhi come uno dei migliori – e più fedeli – ritratti kinghiani mai portati su schermo; lo stesso può dirsi per il mood generale della pellicola, per l’atmosfera costantemente sottotono, di attesa inesorabile, che tutti i detenuti del braccio della morte allo stesso modo sperimentano.

Nonostante il clima di attesa, lo scorrere del tempo è quieto, segnato da un caldo torrido che si traduce in una sudorazione pressoché costante presente sui visi di ogni personaggio, dettaglio che aumenta la percezione di un ambiente chiuso, oppressivo. A fare da contraltare all’oscurità umida del carcere ci sono le scene girate in esterni, nella campagna del Tennessee o nella casa di Edgecombe e di sua moglie, che sono permeate da una costante luce dorata o da un’oscurità completamente diversa da quella del carcere, perché quasi luminescente.

È così che è diviso il film: dentro e fuori dal Miglio, quel sentiero dipinto di verde che ogni condannato a morte deve percorrere prima di arrivare alla sedia elettrica. Il Miglio è anche, come viene suggerito da un Edgecombe centenario nell’epilogo del film, una metafora della vita, del cammino che attende ciascuno di noi prima che la nostra esistenza abbia fine. Perché questo cammino abbia senso, perché acquisti orientamento e diventi un vettore – come King elaborerà ancor più profondamente nella saga La torre nera – è necessario che ogni soggetto sia umanizzato, che sia introdotto nel mondo, che apra gli occhi sull’impasto di bene e male che caratterizza e sostiene l’universo, concetto che verrà ulteriormente declinato in Doctor Sleep.

È necessario dunque che ognuno di noi incontri il male, la contraddizione, il trauma, lo spigolo perché sia introdotto nel mondo, perché si umanizzi, perdendo conseguentemente la propria innocenza, quel candore primordiale che lo stesso Edgecombe possiede e che gli leggiamo sul viso: lo stupore di fronte al male, l’ingenuità con cui si rapporta con la religione, la purezza delle sue intenzioni, dei suoi ideali, e infine la solidità rassicurante delle sue abitudini, di ogni certezza.

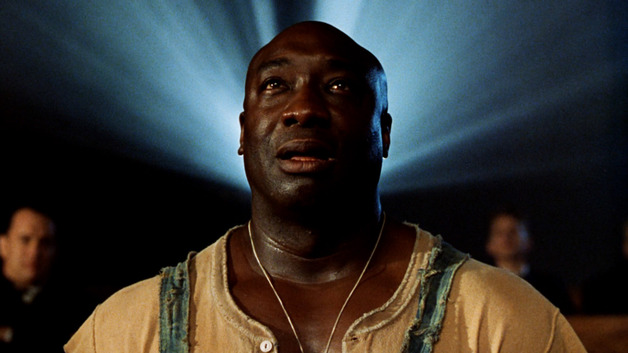

John Coffey, gigante nero di bontà inusitata, arriva al carcere di Cold Mountain come un terremoto; condannato a morte per l’omicidio di due bambine, entra nella vita di Edgecombe, di tutto il personale e degli altri detenuti come un soffio di vento, come la voce fuori campo che ci riporta indietro nel tempo, con la forza dell’archetipo. John Coffey, il cui cognome ricorda la bevanda «ma scritta diversamente», incarna la differenza, la disabilità, l’eccezione: la mente di un bambino nel corpo di un energumeno, per di più di colore. Una mente semplice, che però riconosce la divisione su cui si regge il mondo, la faglia che l’attraversa; un apparente campione di bontà orientato non al bene, come erroneamente si potrebbe pensare, ma all’equilibrio, al mantenimento di questa bipartizione, dell’impasto bene-male che caratterizza ogni essere umano. John Coffey è l’elemento straordinario che si insinua nella routine iper-regolata del carcere, nella macchina perfettamente oliata dell’ordinario, del già visto e già sentito che si ripete uguale ogni giorno. Arriva, dunque, e sottrae Paul al suo stupore costringendolo a crescere, a vedere quello che fa ogni giorno non più come un mero lavoro, un atto meccanico, ma come una serie di azioni che implicano l’Altro nella sua dimensione umana.

Lo sguardo di John Coffey, consapevole che il male esiste, che è grande, sconfinato e si propaga («tutto quel male si è sparso», dice a un certo punto), è colmo di umanità, straordinariamente maturo; la sua apparente idiozia non fa che rendere ancora più evidenti le sue qualità umane, la sua consapevolezza e saggezza. Coffey sa qual è il suo posto nel mondo, qual è il suo ruolo, il suo vettore. Il suo dono, la sua luccicanza, ha a che fare con una singolare virtù terapeutica che consiste nel dividere, nel separare il bene dal male, nel tentativo di mantenerli in equilibrio.

Ma il mondo che John conosce sta perdendo questo equilibrio, si sta sbilanciando gradualmente verso il male, e la sua corsa vertiginosa, la missione dalle implicazioni tanto virtuose quanto complesse di cui si fa carico, ha un peso così enorme che rischia di schiacciarlo. John incontra Paul e gli mostra cosa significa uccidere, fare il male; gli consente di imbattersi nel lato traumatico della vita e questa operazione, se da un lato produce un taglio, una perdita, dall’altro consente a Edgecombe di vedere la morte nel Miglio per ciò che è, di implicarsi nelle esecuzioni, di non vederle più con gli stessi occhi. A ben vedere, è ciò che accade anche al lettore quando entra nel libro di King e sente ciò che sentono i personaggi (l’infezione urinaria di Edgecombe, ad esempio, con cui si apre il libro), fino a incontrare le parole di John Coffey al termine di un’esecuzione: «Potevo sentirla da qui».

Il miglio verde è un’opera estremamente teorica – quasi l’equivalente narrativo di On Writing – sul potere della scrittura, sulla sua capacità di mediazione simbolica, di risveglio: come la scrittura è in grado di mostrare al lettore il reale traumatico della morte producendo un effetto trasformativo, un viraggio, una nuova consapevolezza, così John Coffey mostra a Paul – e a noi – che cosa succede davvero nel carcere di Cold Mountain, cosa significa uccidere un essere umano (che si tratti di due bambine o di un condannato non fa differenza), che faccia ha la morte. E la morte, appunto, ha sempre la stessa faccia: quella consumata dal fuoco, che l’elettricità riduce a combustibile, a pezzo di carne senza vita.

Paul, strappato alla sua esistenza fatta di buoni sentimenti e lodevoli intenzioni, alla sua campagna dove il sole è sempre al tramonto, vede tutto questo per la prima volta, e a partire da quel momento niente potrà mai essere come prima. Se inizialmente la virtù di John sembra avere a che fare con la terapia, con la guarigione, con l’espulsione del kakòn, presto capiamo che le cose non stanno così: Coffey non è un guaritore, ma un mediatore, un uomo in grado di separare e ridistribuire. Se è vero che all’inizio guarisce Paul dalla sua infezione urinaria, di cui Darabont ci fa sentire gli effetti attraverso Hanks come King era in grado di trasmettercela attraverso la scrittura, iniziamo ben presto a capire che il male che John è in grado di estirpare non svanisce, ma è lui a farsene carico per poi ritrasferirlo nel mondo; è ciò che fa con Percy Wetmore, guardia carceraria votata al male, e con «Wild Bill» Wharton, il detenuto che si rivelerà un personaggio chiave nella comprensione del caso delle due bambine uccise.

John Coffey è colui che, attraverso la propria luccicanza, digerisce l’indigeribile, tratta il reale del trauma simbolizzandolo, consentendo una sua elaborazione, introducendo l’Altro alla complessità dell’esistenza attraverso l’umanizzazione. Essere umani non significa essere buoni, e King ha ribadito questo concetto, anche in filigrana, in una moltitudine di opere; essere umani significa essere in grado di vedere il male senza esserne distrutti, mantenendo intatta la possibilità di scegliere su quale vettore stare, che direzione prendere.

Quando Paul e le altre guardie accompagnano John a casa di Melinda Moores, malata e in fin di vita, e attraversano la campagna notturna in una sequenza che ricorda un momento analogo e crepuscolare di Stand by Me – Ricordo di un’estate, e incontrano il marito di Melinda sulla porta di casa, il tono cambia e assistiamo in vivo a una rappresentazione precisa della bipartizione tra bene e male che caratterizza il mondo secondo Coffey/King. John sale le scale che conducono alla stanza di Melinda e improvvisamente l’atmosfera si fa più cupa e pesante. Melinda è distesa sul letto, divorata dal suo male, il volto trasfigurato. Non sembra di essere entrati nella stanza di Linda Blair in L’esorcista? Non sembra questa, per come viene rappresentata e diretta, una scena di esorcismo? Coffey consente al male di entrare in lui rischiando di non liberarsene, di morire al posto di Melinda.

Ma il male non può morire perché è parte della vita stessa; può, però, essere trasferito, migrare come il virus in L’ombra dello scorpione. Nel momento in cui trasferisce il male su Percy affinché elimini «Wild Bill» conosciamo finalmente la vera natura di Coffey, il suo ruolo: riportare equilibrio nel caos servendosi del bene come del male, amministrando queste forze con la sicurezza e l’arbitrio di un giudice, o di un narratore.

Il romanzo di formazione di Paul Edgecombe si conclude con un dono: il dono della conoscenza del male. Si tratta di un dono speciale, che si accompagna a una sorta di immortalità: la capacità di sopravvivere al male, di filtrarlo grazie alla conoscenza, o per meglio dire alla consapevolezza. Se John Coffey muore sulla sedia elettrica, anche un pezzo di Paul muore: il suo candore, la sua ingenuità, l’inconsapevolezza che l’aveva protetto per anni. È giusto che qualcosa muoia per consentirci di guardare il mondo con occhi diversi, come quando finiamo di leggere un grande libro e lo chiudiamo, e la percezione del mondo cui eravamo abituati si amplifica, cresce e si espande al di là di quelle pagine. John muore perché ha esaurito il suo compito; adesso tocca a Paul, e a noi.